“Witness me [‘me testemunhem’]!”, dizem os War Boys de Mad Max: Estrada da Fúria (George Miller, 2015). Talvez esta seja a frase mais repetida ao longo do filme, e é também a que mais aproxima esta distopia pós-apocalíptica com o presente. Se vivemos em um mundo em que as pessoas estão atualmente chamando atenção para si mesmas e vigiando as ações umas das outras a todo o momento, nada mais justo do que tornar os peões/guerreiros da sociedade retratada no filme obcecados por exibir seus feitos gloriosos conquistados em batalha uns para os outros. Além disso, também diz muito sobre esta sociedade o fato dessa frase ser dita em momentos de absoluta loucura, pretenso heroísmo e destruição. Para os War Boys, estes são justamente os seus momentos de transcendência, de contato com o sagrado. No caso, este sagrado seria a realização de feitos grandiosos o suficiente para leva-los ao Valhalla do deus nórdico Odin, onde descansam (ou lutam) eternamente (uma parte d)os guerreiros mortos em batalha. Mas, até para usar um exemplo mais conhecido, o que parece é que o mundo do filme é governado pelo deus da guerra grego Áries, e que a história foi conjurada por ele a ferro e fogo e muita, muita poeira. Tanta poeira que o próprio ato de assistir o filme parece dar a impressão de se tomar um banho de areia quente do deserto.

Além

de materializar a ganância humana e sua irresponsabilidade ao explorar os recursos

naturais, o deserto sem fim do filme acaba representando também a ausência

completa de valores morais e humanidade nos sentidos mais básicos dessas

palavras. Assim, o deserto se torna um campo de batalha sem fim para que os

senhores da guerra briguem e matem os capangas uns dos outros por razões

mesquinhas. Este cenário evidencia uma crítica bastante pessimista sobre o momento

político atual (ou dos últimos 100 anos, basicamente) no que se refere ao

militarismo, que se torna ainda mais desoladora quando fica claro que o sonhado

Vale Verde (que seria o último lugar conhecido com água potável à disposição e

uma camada vegetal) se tornou um pântano inóspito.

Por

mais que esta ideia de que a Terra foi transformada em um deserto sem vida por

causa da ganância da humanidade (e de seus senhores da guerra) não seja

exatamente das mais originais, há um trabalho de caracterização dessas figuras

de poder que é bastante interessante. Para começar, Immortan Joe é retratado

como frágil e doente por dentro, só capaz de manter uma imagem de autoridade após

vestir uma máscara e uma armadura ameaçadoras. Immortan também é tratado como

quase como uma divindade pela população de sua Cidadela (só faltou uma estátua

dele em tamanho real), mas não passa de um egoísta que toma quase todos os

recursos à disposição para si, como todo bom ditador. Joe é assessorado por um

ser conhecido como ‘The People Eater’, um homem obeso (com a obesidade sendo

associada ao excesso e à avareza) e asqueroso que regula os gastos militares de

Joe rigorosamente mas que não vê problema no derramamento de sangue que esses

gastos provocam. Pelo contrário, ele faz questão de testemunhá-lo. A terceira

figura é ‘The Bullet Farmer’, um sádico que acha divertidíssimo atirar em

qualquer um que apareça na sua frente, principalmente quando fica cego, momento

em que a cegueira daqueles responsáveis por manter a ordem e/ou “vigiar e punir”

se torna literal. A caracterização dos War Boys segue a mesma mistura de exagero,

caricatura e sarcasmo, e é de Nux, o mais importante dos War Boys (dentro da

narrativa), aquela que me parece ser a frase mais impactante do filme: “mas não

é nossa culpa!” (sobre o ímpeto dos War Boys de buscarem a ida ao Valhalla

através da matança de inimigos, entre outros feitos de guerra). Assim, através

na ênfase da crença dos War Boys,

Miller ultrapassa a crítica às figuras de poder do filme (e às suas imagens)

para criticar também a ideologia centrada na guerra e na destruição que norteia

a sociedade do filme, e, por consequência, a ideologia militarista de todas as

potências bélicas do mundo.

Além

da ideologia militarista, outro aspecto ideológico criticado duramente no filme

é o machismo e todo o sistema de exploração da mulher da sociedade contemporânea

(e não só dela). Na Cidadela, as mulheres representam uma absoluta minoria da população,

com a maioria sendo War Boys (na cena do nascimento da criança de Splendid, por

exemplo, fica claro que os bebês designados como homens são muito mais valorizados,

com sugestão de que as crianças designadas como mulheres são mortas após o nascimento).

Assim, as mulheres que lá trabalham servem ou para produzir leite, ou para

gerar filhos (no caso, as cinco mulheres de Immortan Joe) ou para guerrear

(Furiosa). Enquanto à crítica à exploração das amas-de-leite é feita através da

caracterização delas como vacas leiteiras (com máquinas presas aos seios para

sugar o leite e tudo), a concepção das esposas segue uma lógica inversa, com

supermodelos as interpretando para possibilitar uma crítica à objetificação e

fetichização do corpo feminino e ao padrão de beleza opressor imposto às

mulheres pela mídia contemporânea (e principalmente por Hollywood). Crítica

semelhante é feita na escolha de Charlize Theron como Furiosa, já que o status

de sex symbol da atriz é

completamente negado. Furiosa aparece como uma mulher que, depois de anos e

anos de sofrer os mais variados tipos de violência, se torna desfigurada e até

masculinizada (com vários traços visuais dos War Boys, inclusive), mas também

forte e determinada a resistir ao sistema que oprimiu ela (e outras mulheres) por

tanto tempo. As outras mulheres do filme, as ‘Many Mothers’ do Vale Verde,

também são caracterizadas como fortes e determinadas, mesmo sendo quase todas

idosas (só uma delas é jovem, o que acaba ampliando a variedade de personagens

femininas na trama).

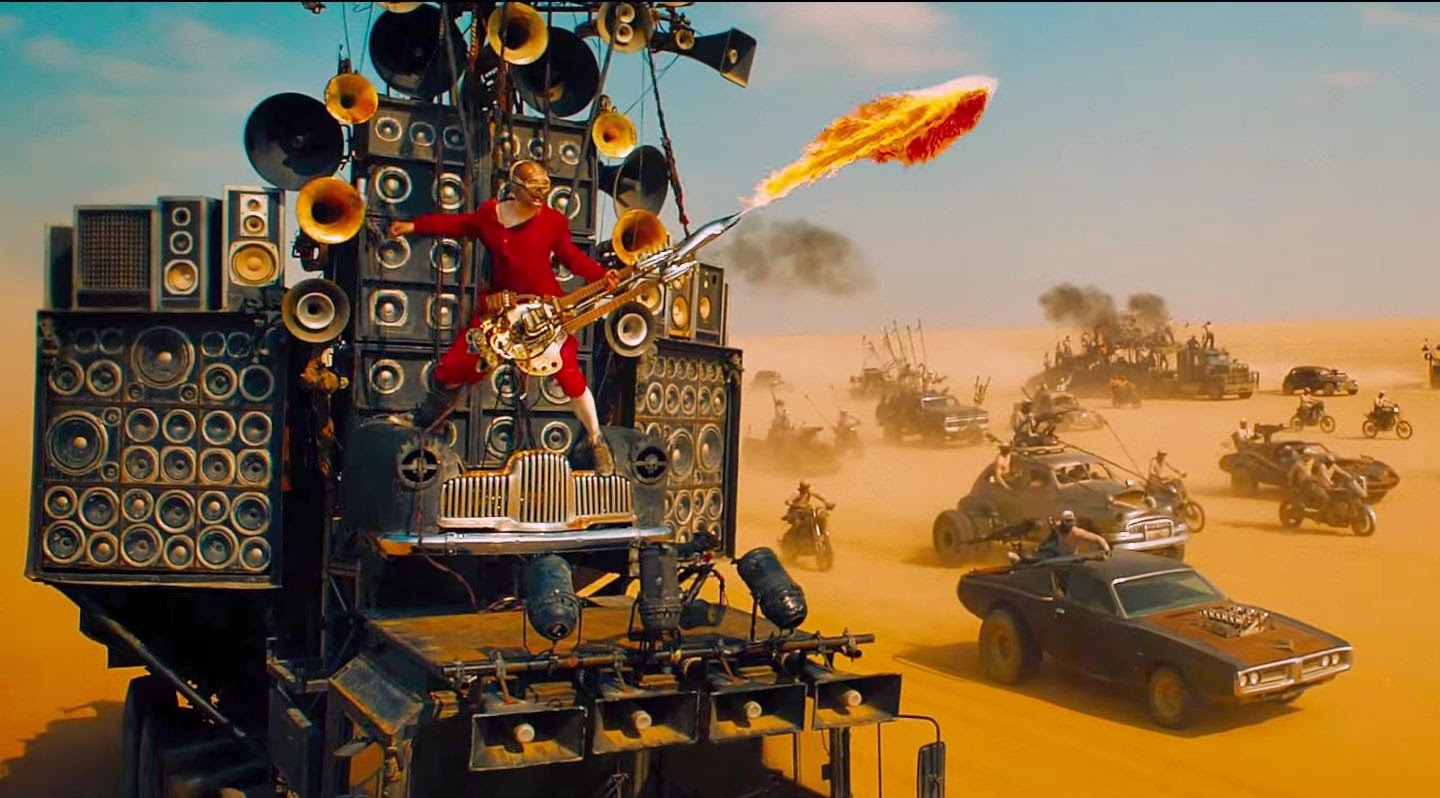

Claro,

todas essas sátiras e símbolos não adiantariam de muita coisa se o filme não

funcionasse como o “filme de ação” que ele se propõe a ser, com as obrigatórias

explosões, perseguições e cenas de violência gráfica. No entanto, o que se vê é

um longa que justifica (e materializa) a devoção dos War Boys a imagens de

volante e do (motor) V8 ao engatar a quinta marcha logo nos primeiros minutos e

praticamente não soltar mais. Muito disso se deve à montagem, que consegue

dividir a tensão e a atenção entre vários pontos nas cenas de perseguição sem parecer

apressada ou forçada. A eficácia da montagem chega a tal ponto que o filme se

dá ao luxo de ter fade-outs

dramáticos a cada bloco narrativo, dando chance para os espectadores respirarem

e perceberem o quão rápido estavam correndo junto com o filme. Nestas partes mais

calmas (principalmente o encontro com as ‘Many Mothers’ no deserto), os

diálogos, precisamente em sua falta de eloquência e profundidade, revelam

pessoas afetivamente aleijadas e reduzidas aos instintos mais básicos depois de

tantos anos de convivência em um mundo marcado por selvageria e violência.

Muito da sensação de imersão do filme se deve à trilha sonora, que dá o correspondente sonoro para o heavy metal insano e agressivo que transcorre na tela, materializado de forma perfeitamente exagerada através do guitarrista com uma guitarra lança-chamas de dois braços. Outro fator que ajuda na imersão é a sensação de verossimilhança, provocada quando achamos que aquelas imagens de fogo, sangue e metal retorcido realmente ocorreram em alguma dimensão concreta, e não só numa tela de computador de algum canto dos Estados Unidos, tornando a tensão mais tangível, mais “real”. Assim, George Miller prova que (ainda) é possível fazer um grandíssimo (em magnitude, ambição, destreza técnica e vários outros fatores) filme de ação sem apelar para uma infinidade de efeitos especiais. E, mais importantemente, que filmes de ação não são necessariamente “de machão” ao dar espaço e importância mais do que merecidos às suas personagens femininas, principalmente Furiosa.